Als die Industrie Marl zu überrollen drohte, suchte die Gemeinde vor 100 Jahren nach einem Konzept.

Mit Sorge sahen die Marler vor 120 Jahren, wie sich die Welt veränderte: Ein Industriegebiet wuchs heran und näherte sich bedrohlich dem unbedeutenden Dörfchen. Etliche Pohlbörger schufteten bereits im Bergbau. Sie sahen viele Menschen in großen Städten, gewaltige Maschinen, enge, hohe Wohnblöcke, Qualm und Dreck. Das alles kam jetzt auf Marl zu, als 1906 der Bau einer Schachtanlage nördlich des Dorfes beschlossen wurde.

Das Wort Nachhaltigkeit spielte damals noch keine Rolle. Aber die Menschen ahnten durchaus, dass sich ihre Umwelt unwiederbringlich veränderte. In einer Darstellung der Marler Gegend, geschrieben 1911, hieß es: „Das ertragfähige Land liegt oasenhaft zwischen Kiefern, niedrigem Gebüsch, Besenginster und Heidekraut, hinter schützendes Buschwerk geduckt. Es lassen oft einstöckige, ärmliche Kötterhäuser, zu denen man sich durch tiefgefurchte Sandwege hindurcharbeiten muß, deutlich erkennen, daß die karge Erdmutter zwischen den Dünenwellungen dem Menschen nur ein enggezogenes Rund nahrungsspendenden Bodens dargeboten hat.“ Das klang gar nicht nach blühender Landschaft.

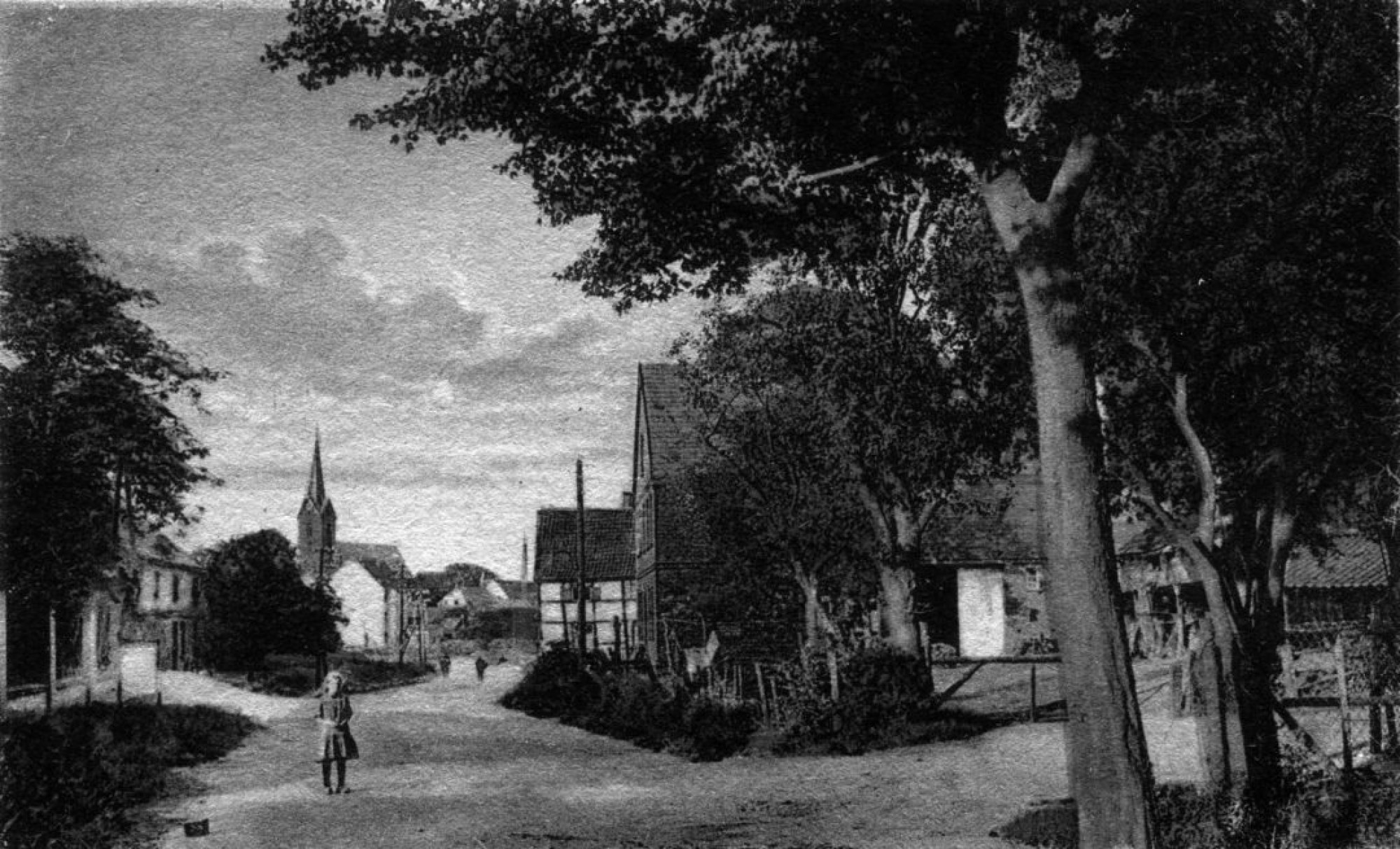

Trauliches Landschaftsbild

Doch jetzt, so ahnte man, werde alles anders, jetzt werde „Stadt und Land in gleicher Weise und unrettbar in den wüsten Tanz gerissen“. Der Bergbau werde das alte, trauliche Landschaftsbild vernichten. Nur selten zeigten sich die Menschen von der „gigantischen Schönheit“ der Industrie ergriffen. Für die Marler gab es also keinen Grund, sich auf die Veränderungen zu freuen. Sie wollten ihr kulturgeschichtliches Erbteil erhalten und es nicht durch aufdringliche, unschöne und fremdartige Neubauten schädigen.

Zunächst hatten noch die Waldbesitzer davon profitiert, dass die Zechen für den Ausbau der Gruben Holz benötigten. Die auf dem sandigen Boden schlecht wachsenden Bäume konnten so gewinnbringend losgeschlagen werden. Ersatzweise wurde schnellwachsende Kiefern gepflanzt.

Um das idyllische Dorf zu erhalten, wurden den Zugezogenen Wohngebiete an der anderthalb Kilometer entfernten Zeche zugewiesen. Doch der Eindruck, die Pohlbörger hätten die Augen zugemacht und den Wandel ignoriert, trügt. Seit 1907 bauten sie in drei Jahren vier Schulen, seit 1914 planten sie ein Krankenhaus und ein neues Verwaltungsgebäude, seit 1915 gab es eine Straßenbahnverbindung nach Recklinghausen. Die neue Welt hatte Fuß gefasst.

Kern der künftigen Großstadt

Und der Gemeinderat bewies Weitsicht. Um die prognostizierte Entwicklung zu einer Zechenstadt mit 120.000 Einwohnern in den Griff zu bekommen, beauftragte er auf Drängen seines Ortsvorstehers Guido Heiland ein Gutachten beim frisch gegründeten Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR). Heiland sprach bereits von einer „Kernbildung für eine künftige Großstadt“. Der erste Beigeordnete des SVR, Philipp Rappaport, entwickelte den Plan einer „Landstadt“ für Marl mit gegliederten Grün- und Erholungsflächen. Grünstreifen sollten die Zechengebiete auf Distanz halten zu den großzügigen

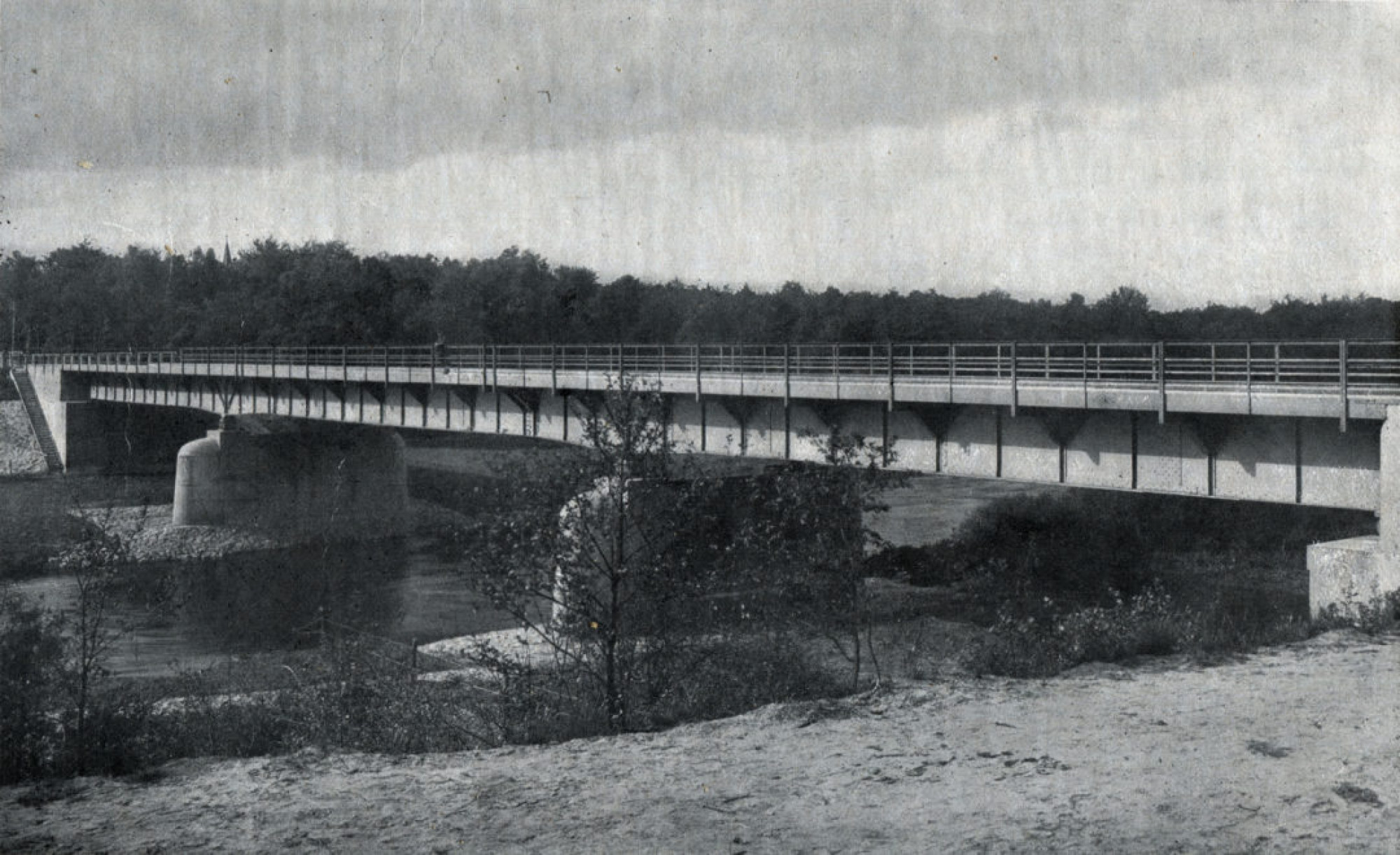

Wohnsiedlungen. Für Marl rechnete er mit zehn weiteren Zechen. Weil es infolge des ungehemmten Wachstums kein Zentrum im klassischen Sinn gab, wurde ein neuer Platz für die künftigen öffentlichen Gebäude und für einen Marktplatz gesucht und gefunden.

Rappaports Gartenstadt-Idee war nicht ganz neu, sie hatte bereits in Brassert ihren Vorläufer seit den 1910er-Jahren. Hier gab es mehr als drei Dutzend unterschiedlichen Häusertypen, die unsymmetrisch verteilt waren. Seine Vision von einer Großstadt Marl stellte er 1923 vor, da hatte der Ort gerade mal 15.225 Einwohner. Es war ein wegweisender Vorschlag. Die Zechen-Siedlungen gibt es heute noch, sie sind wesentlich für Marl. 1926 fand sein Generalverkehrsplan die Zustimmung der Gemeinde.

Es kommt anders

Rappaports Idee hinterließ in Marl Eindruck, schon 1925 wurde eine Straße nach dem Planer benannt. Nach der So liebten die kommunalen Neuordnung 1926 (bei der Hüls und die Zeche Auguste Victoria zu Marl kamen) wuchs das Interesse an der Umwelt. Es ging um den Erhalt von Grünflächen (trotzdem wurde der Jahn-Sportplatz in einen Wald hinein gebaut), um Staubbelästigung und Lärm. Darüber beschwerten sich die Bürger in den Zeitungen. Rappaports Pläne entwickelten sich nicht so wie gedacht. Die Nationalsozialisten hatten andere Pläne für Marl, auch sie wurden nicht umgesetzt. Heiland hatte aber mit seinem Engagement verhindert, dass sich die Fehlentwicklung des Ruhrreviers in Marl fortsetzte. Er wollte eine Stadt mit Grün, die die Industrie auf Distanz hielt. Ein Aspekt, auf den Marl noch heute stolz ist.

Gert Eiben ist Experte in Sachen Marl. In seiner Kolumne schreibt er über die Geschichte Marls – immer auch mit Blick auf aktuelle Entwicklungen.